Basiskompetenzen

| Website: | Lernplattform Moodle | KSH München |

| Kurs: | Sozialinformatik (Kursdemo) |

| Buch: | Basiskompetenzen |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Mittwoch, 4. März 2026, 05:24 |

Beschreibung

In diesem Kapitel erhalten Sie eine kurze Einführung in die virtuelle Lehr- und Lernform dieses Seminars und lernen die Dienste kennen, die Sie dafür brauchen.

Sie werden sich mit den Grundlagen des Internets und dem Thema Web 2.0 für die Soziale Arbeit beschäftigen

Ihre neuen Kenntnisse können Sie dann gleich testen.

Warum Sozialinformatik im Studium Soziale Arbeit?

Soziale Arbeit bedeutet neben der direkten Arbeit mit den Klienten/innen auch viel Verwaltungsarbeit. Diese kann man sich ungemein erleichtern, indem man Formbriefe entwirft, Klienten per Datenbank verwaltet und den Jahresbericht und die Statistiken in Form einer Präsentation erstellt. Das allein ist schon eine große Hilfe, aber das ist noch lange nicht Sozialinformatik, sondern „IT-Nutzung im sozialen Bereich“ (Kreidenweis, 2004). Von Sozialinformatik sprechen wir erst, wenn dabei speziell für die Soziale Arbeit erstellte Software zum Einsatz kommt. Obwohl die Klienten/innen der Sozialen Arbeit natürlich sehr individuell sind, sind viele Handlungsarten standardisierbar. Anamnesedaten können mittels spezieller Software sehr übersichtlich festgehalten werden und stehen auch in anderen Anwendungen wieder zur Verfügung. Hilfeplanung lässt sich mittels spezieller Programme sehr individuell und dennoch nachvollziehbar durchführen, dokumentieren und evaluieren. Trotzdem sind die Klienten nicht nur Zahlen und Fakten, sondern es bleibt auch viel Platz für die Individualität, denn Gesprächsnotizen, Beobachtungen und Entwicklungen sind ebenfalls dokumentierbar.

Also nichts, was die Sozialpädagogen nicht schon immer gemacht haben. Mit einem Unterschied: wer effektiv mit Sozialsoftware arbeitet, kann viel Zeit sparen und hat somit die Möglichkeit mehr Menschen zu helfen.

In den anderen Kapiteln wird noch genauer auf die unterschiedlichsten Programme und Angebote eingegangen.

E-Learning und Blended Learning

Der Kurs Sozialinformatik findet an der Virtuellen Hochschule Bayern statt, das heißt, Sie nehmen über eine Internetverbindung an diesem Kurs teil. Sie praktizieren also bereits E-Learning, aber möglicherweise wissen Sie gar nicht, was es damit auf sich hat.

Begriffsklärung

E-Learning ist allgemein betrachtet eine besondere Form des computergestützten Lernens, für das charakteristisch ist, dass die genutzten Lernsysteme und -materialien in digitalisierter Form dargeboten werden, sich durch Multi- und/oder Hypermedialität auszeichnen, Interaktivität zwischen dem Lernenden, dem System, dem Lehrenden und den Mitlernenden unterstützen und online für den Nutzer direkt verfügbar sind. (vgl. ausführlich Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer 2004 ).

Der Begriff Blended Learning oder auf deutsch integriertes Lernen bezeichnet einen Ansatz der Lernorganisation, bei dem die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert werden. Direkt übersetzt heißt Blended Learning "vermischtes Lernen" (Reinmann-Rothmeier 2003). Bei dieser Form werden verschiedene Lernmethoden, Medien sowie lerntheoretische Ausrichtungen miteinander kombiniert. Blended Learning bezeichnet also eine Lernorganisation, bei dem die Vorteile durch die Kombination verschiedener Medien und Methoden verstärkt und die Nachteile minimiert werden können. Das auch „Hybride Lernarrangements“ genannte Konzept verbindet die Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen mit den sozialen Aspekten der direkten Lehrsituation. Es bezeichnet damit eine Lernform, die eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von „traditionellem Klassenzimmerlernen“ und modernen Formen von E-Learning anstrebt. Besonders wichtig ist, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert - die Präsenzphasen und online Phasen also optimal aufeinander abgestimmt sind.

Kennzeichen von Blended Learning

- Teilnehmer/innen nehmen sozialen Kontakt auf, bilden eine Gruppe, das soziale Geschehen steht im Mittelpunkt

- Dozenten/innen und Teilnehmer/innen lernen sich persönlich kennen, Teilnehmer/innen können Präferenzen füreinander entwickeln

- Dozent/in kann auf Verständnisschwierigkeiten und auf Anregungen unmittelbar reagieren

- Dozent/in kann das kommende Online-Kursgeschehen besser planen und damit Feinabstimmungen vornehmen. Damit können die Bedürfnisse und tatsächlichen Interessen der Teilnehmer/innen besser berücksichtigt werden.

- die Kommunikation ist ganzheitlich

- die Teilnehmer/innen unterstützen sich beim Lernen gegenseitig

- es können jederzeit weiterbringende Diskussionen entstehen

- Teilnehmer/innen lernen, wie und wo es ihnen passt. Sie setzen inhaltliche Schwerpunkte und holen damit das Optimum für sich heraus.

- Es wird zeit- und ortsunabhängig gelernt.

- Teilnehmer/innen bestimmen ihr Lerntempo selbst.

- Der Lernstoff ist gut aufbereitet, Methodik/Didaktik sind sehr flexibel. Der Einsatz unterschiedlicher Medien (Bild, Video, Ton, Animation, Text) und unterschiedlicher Aufgabenstellungen (Praxisnähe, Theoretischer Zugang, Spiele, Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten...) spricht unterschiedliche Lerntypen an.

- Je nach Plattform ist eine einfache, individuelle und motivierende Betreuung der einzelnen Teilnehmer/innen möglich. So können auch Missdeutungen ausgeschlossen werden.

Lehr- /Lernform dieser Lehrveranstaltung

Beim Seminar Sozialinformatik befinden Sie sich auf einer Multidozentenplattform. Das bedeutet, dass die Veranstaltung sowohl als reines E-Learning- Seminar als auch als blended-Learning – Seminar durchgeführt werden kann.

Wenn Sie sich für eine Hochschulgruppe (z.B. Coburg) angemeldet haben, dann werden Sie sowohl an virtuellen als auch an Präsenzphasen teilnehmen (blended learning Verfahren), wenn Sie sich für die bayernweite Gruppe angemeldet haben, dann werden Sie eine reine E-Learning- Veranstaltung besuchen, ohne Präsenzveranstaltungen.

Das Internet

Wie bereits oben erwähnt nutzen Sie gerade das Internet, aber kaum jemand macht sich Gedanken darüber, was das Internet überhaupt ist.

Definition

Das Internet (wörtlich etwa „Verbundnetz“, von engl. Interconnected: „miteinander verbunden“ und Networks: „Netzwerke“) ist ein elektronischer Verbund von Rechnernetzwerken, mit dem Ziel, Verbindungen zwischen einzelnen Computern herzustellen und so Daten auszutauschen. Im Prinzip kann dabei jeder Rechner weltweit mit jedem anderen Rechner verbunden werden. Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Internet-Rechnern (Servern) erfolgt über die technisch normierten Internetprotokolle. Umgangssprachlich wird „Internet“ häufig synonym zum World Wide Web verwendet, das jedoch nur einer von vielen Diensten des Internets ist.

Wie funktioniert das Internet?

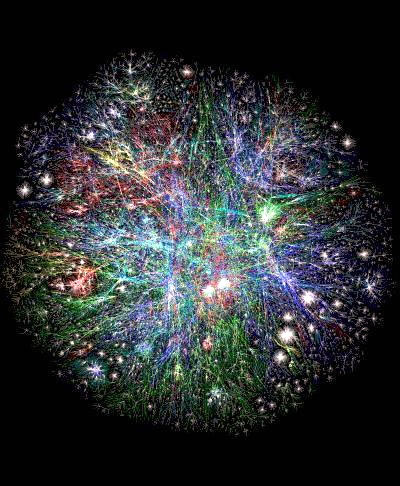

3D Map of the World Wide Web (courtesy of www.opte.org)

"The Internet is not a thing, a place, a single technology, or a mode of governance. It is an agreement."

John Gage, Director of Science, Sun Microsystems, Inc.

Hier sehen Sie in Form einer 3-D Grafik die derzeitigen Domains und Verbindungen des world wide web. Die Farben repräsentieren die verschiedenen Domains .edu, .gov, .com, etc.

Das Internet besteht unter anderem aus:

- Firmennetzwerken (Intranet), über welche die Computer einer Firma verbunden sind,

- Providernetzwerken, an die die Rechner der Kunden eines Internet-Providers angeschlossen sind und

- Universitäts- und Forschungsnetzwerken.

An Internet-Knoten werden die verschiedenen Netzwerke über leistungsstarke Verbindungen miteinander vernetzt. Ein solcher Internet-Knoten kann prinzipiell beliebig viele Netzwerke miteinander verbinden. Am größten Internet-Knoten Deutschlands sind es beispielsweise mehr als hundert Netzwerke.

Die netzartige Struktur sowie die Heterogenität des Internets sorgen für eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Für die Kommunikation zwischen zwei Nutzern des Internets existieren meistens mehrere mögliche Kommunikationswege. Erst bei der tatsächlichen Datenübertragung wird entschieden, welcher Weg benutzt wird. Dabei können zwei hintereinander versandte Datenpakete beziehungsweise eine Anfrage und die Antwort je nach Auslastung auch verschiedene Kommunikationswege durchlaufen. Deshalb hat der Ausfall einer physikalischen Verbindung im Internet meistens keine schwerwiegenden Auswirkungen, sondern kann durch die Verwendung alternativer Kommunikationswege ausgeglichen werden.

Privatpersonen greifen auf das Internet entweder über einen Schmalband- (zum Beispiel per Modem oder ISDN) oder Breitband-Zugang (zum Beispiel DSL oder Kabelmodem) eines Internet-Providers zu. Firmen oder staatliche Einrichtungen sind häufig per Standleitung mit dem Internet verbunden. Die einzelnen Arbeitsplatzrechner erhalten dabei meistens eine private IP-Adresse. Auf diese Rechner kann aus dem Internet nicht direkt zugegriffen werden, was meistens zwar aus Sicherheitsgründen erwünscht ist, aber auch manche Nachteile hat.

Im Bereich der Katastrophenforschung werden flächendeckende Missbräuche oder Ausfälle des Internets sehr ernst genommen. Ein Zusammenbruch des Internets oder einzelner Teile hätte weitreichende Folgen.

Das Internetprotokoll

Das Internet basiert auf der einheitlichen TCP/IP-Protokollfamilie, welche die Adressierung und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Computern und Netzwerken in Form von offenen Standards reglementiert. Ein großer Vorteil ist, dass die Kommunikation völlig unabhängig von den verwendeten Betriebssystemen und Netzwerktechnologien geschehen kann.

Das Domain Name System (DNS) ist ein wichtiger Teil der Internet-Infrastruktur. Um einen bestimmten Computer ansprechen zu können, identifiziert ihn das IP-Protokoll mit einer eindeutigen IP-Adresse. Man kann sich diese Zahl als eine Art Telefonnummer mit dem DNS als Telefonbuch vorstellen. Das DNS ist eine verteilte Datenbank, die einen Übersetzungsmechanismus zur Verfügung stellt: Ein für Menschen gut merkbarer Domänenname (zum Beispiel "wikipedia.de") kann in eine IP-Adresse übersetzt werden und umgekehrt. Basierend auf dieser Technik stellt das Internet den Nutzern verschiedene Dienste zur Verfügung. Erst durch die einzelnen Dienste entsteht dem Anwender ein Nutzen aus dem Internet.

Newsgroups sind virtuelle Diskussionsforen im Internet (früher auch abseits des Internets in selbstständigen (Mailbox-)Netzen), in denen zu einem umgrenzten Themenbereich Textbeiträge (auch Nachrichten, Artikel oder Postings genannt) ausgetauscht werden. Veröffentlicht ein Benutzer einen Artikel in einer Newsgroup, so wird dieser an einen Newsserver gesendet. Dieser kann den Artikel dann seinen Benutzern zur Verfügung stellen und an andere Server weiterleiten, die ihn wiederum ihren Benutzern zur Verfügung stellen.

Technisch wird für Newsgroup-Beiträge das Format von E-Mails verwendet, wobei lediglich einige weitere Typen von Header-Zeilen eingeführt wurden.

Weltweit existieren seit Jahrzehnten verschiedene News-Systeme. Das bekannteste ist dabei das Usenet, das eine Vielzahl von Newsservern weltweit verbindet. Oft sind Newsgroups aber auch rein regional verteilt, oder werden in Intranets zur Verfügung gestellt.

Zugriff auf Newsgroups erfolgt über spezielle Computerprogramme, die man Newsreader nennt, oder über Webschnittstellen wie Google Groups. Oft sind Newsreader als Teilprogramm in allgemeinen E-Mail-Programmen enthalten.

Eine Newsgroup wird durch einen Namen gekennzeichnet, der im Usenet hierarchisch aufgebaut ist. Außerdem besitzt sie meist eine Kurzbeschreibung, englisch (und im engeren Sinne technisch) Tagline genannt, die von vielen Newsreadern angezeigt werden kann. Eine längere Beschreibung findet sich in der optional vorhandenen Charta.

Ein Internetforum (lat. forum, Marktplatz), auch Diskussionsforum, ist ein virtueller Platz zum Austausch und Archivierung von Gedanken und Erfahrungen. Die Kommunikation findet dabei asynchron, das heißt nicht in Echtzeit, statt.

Üblicherweise besitzt ein Internetforum ein bestimmtes Thema bzw. ist nach Themen und Unterthemen in einzelne Unterforen unterteilt. Es können Diskussionsbeiträge (Postings) hinterlassen werden, welche die Interessierten lesen und beantworten können. Mehrere Beiträge zum selben Thema werden wie im Usenet zusammenfassend als Faden (Thread) oder Thema (Topic) bezeichnet. Mit dem eröffnen eines neuen Threads kann ein neues Thema zur Diskussion gestellt werden.

Im Internet besonders beliebt sind Hilfe-Foren, in denen Benutzer Ratschläge zu einem bestimmten Thema erhalten können. So wird vielen Benutzern eine Hilfestellung angeboten, die besonders für spezielle Probleme oder bei nur wenigen anderen Informationsquellen die einzige Hilfe ist.

Durch die leicht zu handhabende Forensoftware ist es mittlerweile sehr einfach eigene Foren einzurichten und zu betreiben. Mit der Entwicklung des Internets sind Diskussionsforen zu wichtigen Kommunikationsmitteln geworden, die dem wissenschaftlichen Austausch, aber vor allem auch der Unterhaltung dienen. Es hat sich im Laufe der Zeit eine Diskussionskultur heraus gebildet, die spontan entwickelte Normen und Regelwerke beinhaltet, welche sich beständig verändern.

Das Forum für dieses Seminar erreichen Sie über die untere Menüleiste. Sie müssen sich dafür nicht neu registrieren. Bevor Sie einen Kommentar verfassen, wählen Sie bitte zunächst eine passende Kategorie aus dem Auswahlmenü (schafft mehr Übersicht).

Internet Relay Chat (IRC)

Was ist IRC?

IRC steht für Internet Relay Chat. Es ist ein Mehrbenutzer - Kommunikationssystem, auf dem sich Leute auf sogenannten "Kanälen" in Gruppen oder individuell unterhalten können. Der IRC ist eine Anwendung des Internet. Benutzer des Systems sind durch einen "Nickname" gekennzeichnet.

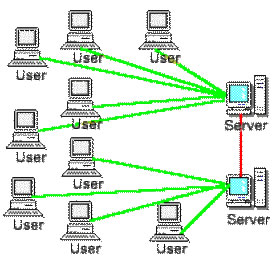

Wie funktioniert IRC?

Ein Benutzer verwendet einen sogenannten "Client", ein lokal ablaufendes Programm, um Verbindung mit einem Server aufzunehmen. Der Server nimmt Kommandos und Nachrichten entgegen, führt sie aus bzw. verteilt sie, je nach Bedarf, an andere Server, die sie wiederum an andere Benutzer weitergeben können.

Aufbau von Informationssystemen

Informationssysteme sind heute in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit in vielerlei Gestalt zu finden: als Internet-Seiten mit Daten über Soziale Dienste und Hilfeangebote, als Fachsoftware zur Verwaltung von Klienten-Daten und zur Falldokumentation oder in Form von Programmen, die Auskunft über Gesetzestexte oder Sozialleistungen geben.

Um mit solchen Informationssystemen in der beruflichen Praxis souverän arbeiten zu können ist es sinnvoll, ein wenig hinter die Kulissen der Bildschirm-Oberfläche zu blicken und die grundlegenden Prinzipien des Aufbaus und der Funktionsweise von Rechnersystemen allgemein und Informationssystemen im besonderen zu kennen zu lernen.

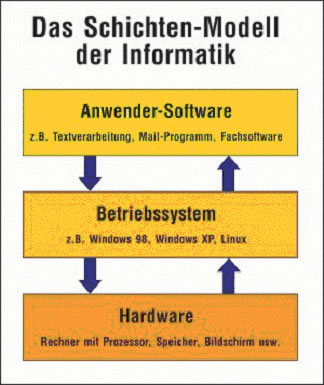

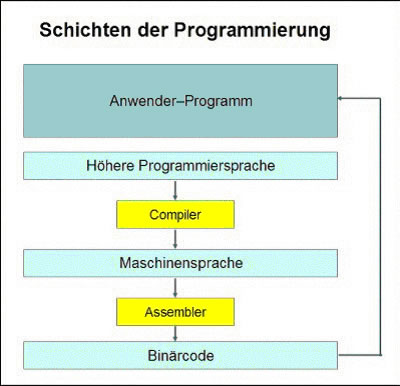

Das Schichtenmodell der Informatik

Ein wichtiges Grundprinzip der angewandten Informatik ist das Schichten-Modell. Alle Rechnersysteme vom Großrechner über den normalen PC bis hin zu Mini-Geräten wie Palmtops oder PDAs sind aus verschiedenen technischen oder logischen Schichten aufgebaut. Am bekanntesten und für den Anwender am deutlichsten sichtbar sind die Schichten Hardware, Betriebssystem und Anwendersoftware.

Weitere Schichten sind für den Anwender weniger transparent. So werden Programme zum Beispiel in sogenannten höheren Programmiersprachen geschrieben und anschließend in eine darunter liegende Schicht – die Maschinensprache – umgewandelt, um die darin enthaltenen Befehle nach einer erneuten Umwandlung in den Binärcode (0,1) auf der Ebene der Hardware – genauer: im Prozessor – ausführen zu können. Die Umwandler sind ebenfalls Programme, die auf diese Aufgabe spezialisiert sind. Sie werden Compiler bzw. Assembler genannt.

Das besondere nun an diesem Schichtenmodell ist, dass diese verschiedenen Ebenen in sich geschlossene, logische Gebilde darstellen, die über genau definierte Kanäle – in der Informatik Schnittstellen genannt – mit der jeweils darüber oder darunter liegenden Schicht kommunizieren. Für System-Entwicker hat dies den Vorteil, dass sie die genaue Funktion der jeweils anderen Schichten nicht zu kennen brauchen und sich voll auf die eigene Ebene konzentrieren können, so dass die Komplexität der jeweiligen Aufgabe begrenzt bleibt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die einzelnen Schichten innerhalb gewisser Grenzen austauschbar sind. So läuft zum Beispiel eine Anwendersoftware auf verschiedenen Windows-Betriebssystemen oder ein Betriebssystem wie Windows XP ist auf unterschiedlichen Prozessoren wie Pentium II, III oder IV lauffähig.

Dem Anwender wird dieser Schichten-Aufbau im Alltag kaum bewusst. Er tritt vor allem dann ins Blickfeld, wenn Probleme auftauchen, wenn also z.B. Schnittstellen zwischen einzelnen Schichten nicht so funktionieren, wie dies vorgesehen ist oder wenn eine Systemkomponente veraltet ist und nicht mehr mit einer neueren zusammenarbeitet. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Anwendungsprogramm sich nicht mit dem Betriebssystem verträgt und deshalb abstürzt oder falsche Ausgaben liefert. Man spricht dann von Inkompatibilität. Kompatibel sind Systeme dann, wenn es solche Probleme nicht gibt.

Der Aufbau softwaregestützer Informationssysteme

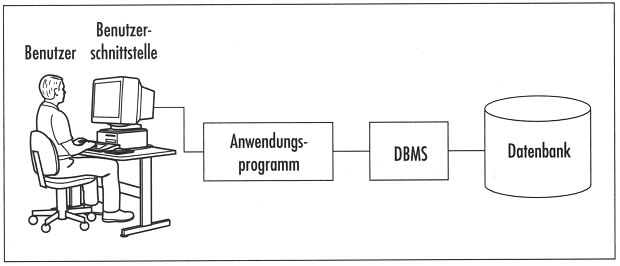

Dem Benutzer tritt ein Informationssystem über seine Darstellung am Bildschirm – die sogenannte Oberfläche – entgegen und erscheint ihm als einheitliches Gebilde. In Wirklichkeit besteht jedoch auch ein solches System wiederum aus einer Reihe unterschiedlicher Schichten.

Die Benutzer-Oberfläche besteht bei Internet-Anwendungen aus dem Browser-Fenster und den darin angezeigten Inhalten. Bei Fachsoftware besteht sie zumeist aus verschiedenen Bildschirm-Masken zur Eingabe und zum Abruf von Daten sowie zum Ausführen von Befehlen wie suchen, anzeigen, speichern, löschen oder drucken.

Die ausführbaren Befehle sowie die Art der Darstellung am Bildschirm und vieles andere wird von einem Anwendungsprogramm gesteuert. Diese Software wird von ihrem Hersteller programmiert, also mit den für den jeweiligen Zweck benötigten Funktionen ausgestattet.

Die eigentlichen Daten wie Adressen oder andere Informationen über Klienten sind jedoch nicht im Anwendungsprogramm, sondern in einer davon technisch getrennten Datenbank enthalten. Datenbanken werden in der Regel nicht von einzelnen Herstellerfirmen programmiert, es werden zumeist marktgängige Standardprodukte wie Microsoft Access oder Oracle oder bei Internetanwendungen häufig auch die kostenfrei verfügbare Datenbank MySQL verwendet. Um Daten aus der Datenbank zu holen oder in ihr abzulegen, wird ein Datenbank-Managementsystem (DBMS) benötigt. Das DBMS ist eng mit der Datenbank gekoppelt und wird in der Regel mit dieser zusammen gekauft. Das Anwendungsprogramm kommuniziert also nicht direkt mit der Datenbank, sondern mit dem DBMS.

(Quelle: Taylor, A.G.: Datenbanken für Dummies, Bonn 2001, S. 38)

Im Anwendungsalltag sind die Unterscheidungen dieser verschiedenen System-Schichten nicht von Bedeutung. Geht es jedoch um Fragen des Datenschutzes, den Transport von Daten oder den Einsatz einer solchen Software in Netzwerken, muss v.a. zwischen Anwendungsprogramm und Datenbank unterschieden werden, da beispielsweise die schützenswerten Informationen nicht in der Anwendungssoftware, sondern in der Datenbank stecken.

Aufbau und Funktionsweise von Datenbanken

Datenbanken sind Systeme, in denen Daten – oft in großen Mengen – systematisch und strukturiert gespeichert sind und bereit gestellt werden. Unter den verschiedenen historisch entstandenen Typen von Datenbanken haben sich in der modernen Informatik die relationalen Datenbanken durchgesetzt.

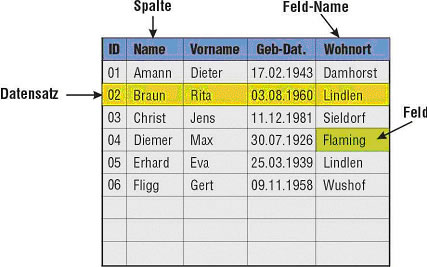

In diesem Datenbank-Typus werden Informationen in einzelnen Tabellen abgelegt. Diese Tabellen gliedern sich in Zeilen und Spalten. Jede Zeile stellt einen Datensatz dar, in dem die Informationen zu einem Eintrag (z.B. einem Klienten) gespeichert sind. Die Spalten zeigen die erfassbaren Einzelheiten wie Name, Vorname, Geburtsdatum usw. Im Spaltenkopf steht dessen Bezeichnung (Feld-Name). Ein einzelner Eintragsplatz ist ein Feld. Da jeder Eintrag in einer Datenbank eindeutig identifizierbar sein muss, führt man zumeist eine automatisch vergebene fortlaufende Kennnummer mit, die in der Datenbank-Terminologie ID genannt wird.

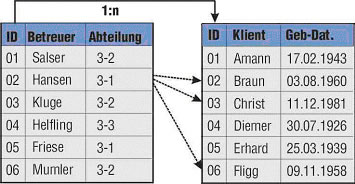

In einer relationalen Datenbank bildet jede Tabelle einen bestimmten Sachverhalt ab. In einer Klientenverwaltungs-Datenbank werden beispielsweise in einer Tabelle Namen und Anschrift der Klienten/-innen gehalten und in einer weiteren Tabelle die Namen der sie betreuenden Mitarbeiter/-innen. Wird nun – etwa in einer Beratungsstelle – ein Klient einer Mitarbeiterin zugeordnet, so werden diese Informationen miteinander verknüpft, es entsteht eine Relation.

Ist diese Relation hergestellt, können beispielsweise Briefe an alle Klienten eines Betreuers ausgedruckt werden oder es können für jeden Betreuer Geburtstagslisten seiner Klienten ausgegeben werden.

Ein großer Vorteil dieses Konzeptes ist es, dass jede Information nur ein einziges mal in der Datenbank abgelegt wird, also in diesem Beispiel der Betreuer nicht mehrfach (redundant) bei jedem Klienten eingetragen werden muss. Und bei einem Wechsel der Betreuungsperson müssen keine Einträge gelöscht und neu angelegt werden, lediglich die Relation muss verändert werden.

Zur Verknüpfung der Tabellen untereinander stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die die real vorkommenden Verbindungen der jeweiligen Sachverhalte abbilden:

- 1:1- Beziehung: jedem Datensatz auf der einen Seite ist nur ein Datensatz auf der anderen Seite zuordenbar (Beispiel: Sozialarbeiter und Büroräume: jeder Betreuer hat seinen eigenen Bürraum)

- 1:n-Beziehung: jedem Datensatz auf der einen Seite können mehrere Datensätze auf der anderen Seite zugeordnet werden (Beispiel wie oben: jeder Betreuer hat mehrere Klienten/-innen)

- n:m-Beziehung: auf beiden Seiten können jeweils mehrere Datensätze zugeordnet werden (Beispiel: Ein Team von Betreuern ist für eine Gruppe von Klienten/-innen verantwortlich)

Ein weiterer Vorteil von relationalen Datenbanken ist, dass Änderungen in der Struktur der zu erfassenden Informationen relativ leicht umsetzbar sind. So können beispielsweise neue Spalten hinzugefügt werden, wenn es sich als sinnvoll erweist, zusätzliche Merkmale wie den Familienstand oder die Nationalität der Klienten/-innen zu erfassen. Auch kann - wenn es notwendig ist - zum Beispiel eine weitere Tabelle hinzugefügt werden, in der die Kinder der einzelnen Klienten erfasst werden.

Besonders vorteilhaft ist diese Flexibilität auch bei Auskunftssystemen über den Sozialmarkt, da sich dessen Strukturen ja mit der Zeit wandeln und das System daran angepasst werden muss.

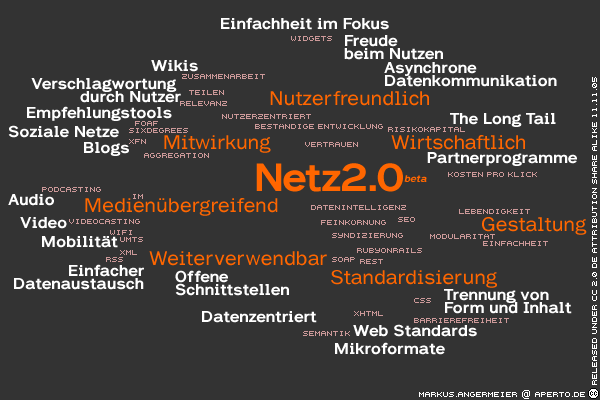

Web 2.0 und die Soziale Arbeit

Das www verändert sich derzeit zum „Mitmachweb“, das die Grenzen zwischen Produzent/innen und Konsument/innen verschwinden lässt und konsequent auf Partizipation setzt. Diese veränderte Nutzungsart des Internet wird als Web 2.0 bezeichnet. Der neue Umgang mit dem Internet basiert auf der Kombination von bereits Ende des 20. Jahrhunderts entwickelten Techniken, die durch die Vielzahl neuer und schnellerer Internetzugänge (z.B. DSL) erst jetzt einer breiten Masse zugänglich sind.

Eine Entwicklungsstufe dieser Ära markieren Auskunft- und Informationssysteme, wie sie in den vorangegangen Kapiteln beschrieben wurden. Darüber hinaus werden nun aber Inhalte nicht nur zentral von einigen wenigen großen Betreibern erstellt und einem breiten Publikum präsentiert. Vielmehr beteiligen sich nun auch einzelne, unabhängige Menschen daran, Inhalte über das Internet zu verbreiten und sich miteinander zu vernetzen. Wer will, kann dank WLAN und UMTS jederzeit und überall über Daten und die Inhalte im www verfügen und die Inhalte auch selbst mit weiter entwickeln.

Web 2.0-Technologie

Anwendungen, die bei dieser Nutzungsart des Internets im Vordergrund stehen und mit denen auch eine ursprüngliche Idee des www realisiert wurde, werden häufig unter dem Begriff "Soziale Software" bzw. "social software" zusammengefasst. (Anmerkung: Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff der Software Anwendungen für die Soziale Arbeit im Modul 5). Er bezeichnet Software Systeme, „die der menschlichen Kommunikation, Interaktion-“ und Kooperation dienen. Typisch hierfür sind beispielsweise die sogenannten Wikis (hawaiianisch = schnell), die in gewisser Weise Content-Management-Systemen ähneln, aber sehr viel mehr als diese sind. Am besten lässt sich dieses Mehr an der Online-Enzyklopädie Wikipedia, dem wohl bekanntesten Beispiel eines Wikis verdeutlichen. Alle Internet-User können sich an der Weiterentwicklung von Wikipedia beteiligen, jede/r kann einen Eintrag modifizieren, ergänzen oder neu erstellen. Das Ergebnis ist „das beste, weil lebendige, Lexikon der Welt“ (Richard Joerges, Autor und Urheber der Seiten web-zweinull.de). Bei einem Wiki vernetzt sich darüber hinaus technisch gesehen der Inhalt selbst. Wird ein zuvor beschriebenes Stichwort verwendet, so wird dieses automatisch verlinkt.

Web 2.0 – etwas genauer betrachtet

Web 2.0 ist derzeit in aller Munde und diese (scheinbare) Entwicklung im Internet hin zu mehr Partizipation wird auch auf zahlreiche andere Gebiete übertragen: Bildungsexperten und Personalentwickler/innen einen sprechen plötzlich von E-Learning 2.0, Krankenkassen diskutieren die Auswirkungen des Web 2.0 auf den Gesundheitsbereich unter „health 2.0“, im politischen Kontext sprechen manche von „Bürgerbeteiligung 2.0“. Was genau ist mit dieser aktuellen Modebezeichnung gemeint? Schauen wir zunächst wie Wikipedia selbst den Begriff Web 2.0 definiert:

„Der Begriff ‚Web 2.0‘ bezieht sich weniger auf spezifische Technologien oder Innovationen, sondern primär auf eine veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets. Hauptaspekt: Benutzer erstellen und bearbeiten Inhalte in quantitativ und qualitativ entscheidendem Maße selbst. Maßgebliche Inhalte werden nicht mehr nur zentralisiert von großen Medienunternehmen erstellt und über das Internet verbreitet, sondern auch von einer Vielzahl von Individuen, die sich mit Hilfe sozialer Software zusätzlich untereinander vernetzen[…]. Typische Beispiele hierfür sind Wikis, Blogs, Foto- und Videoportale (z.B. Flickr und YouTube), soziale Online-Netzwerke wie MySpace, facebook und studiVZ sowie Social-Bookmarking-Portale wie del.icio.us, aber auch die schon länger bekannten Tauschbörsen.“ (deutschsprachiger Wikipedia-Eintrag „Web 2.0“, Zugriff 30.08.08)

Kennzeichnend für Web 2.0 ist also die konsequente Wahrnehmung und Nutzung des Internets als Kommunikationsmedium. Gab es lange im World Wide Web eine strikte Trennung zwischen Schreibenden und Lesenden, hebt das Web 2.0 diese Trennung auf. NutzerInnen gestalten selbst Inhalte; MedienkonsumentInnen werden somit zu MedienproduzentInnen (Stichworte „Mitmachweb“, Read and Write-Web statt Read-only Web).

Neuberger (2007, 574) fasst die neuen Qualitäten und die Unterschiede zwischen Web 1.0 und Web 2.0 wie folgt zusammen:

|

|

Web 1.0 |

Web 2.0 |

|

Prinzipien |

|

|

Neben euphorischen Einschätzungen dieser Veränderungen gibt es auch zahlreiche kritische Stimmen zum Web 2.0: „Wie das neue Netz aber aussieht, was Web 2.0 sein soll außer einer Projektionsfläche für die Heils- und Totalitarismusphantasien einiger Egobooster, kann einem keiner sagen“ ( Rühle 2006 zitiert nach Neuberger 2007, 576)

Wie sich die Nutzungsformen des Web 2.0 weiter entwickeln werden, bleibt in der Tat abzuwarten. Ein großer Teil der aktuellen Aufmerksamkeit ist wie bei jedem technologischen Entwicklungsschritt sicher übertrieben– nichts desto trotz hat das Web 2.0 auch viel Potenzial, dessen Entfaltung es noch weiter zu erkunden gilt.

Web 2.0 Werkzeuge

Wie viele Web 2.0 Werkzeuge gibt es? Diese Frage kann nicht beantwortet werden; es gibt in jeder Kategorie eine große Anzahl verschiedener Werkzeuge, die sich zudem ständig weiter entwickeln.

Grob lassen sich die Web 2.0 Technologien in die folgenden Gruppen einteilen:

|

Gruppe |

Kursbeschreibung |

|

Wikis |

kooperative Schreibwerkzeuge im Internet, mit denen eine beliebig große Anzahl von Nutzern gemeinsam eine leicht zu editierende Webseite bzw. Dokumentensammlung anlegen kann |

|

Weblogs |

Publikationswerkzeuge, die chronologisch geordnete Veröffentlichungen wie Tagebücher oder Projektberichte ermöglichen |

|

Podcasts |

Mediendateien (Audio oder Video), die über das Internet produziert und angeboten werden (Kunstwort, das sich aus iPOD und BroadCAST zusammensetzt). Beispiel: Audacity (Software zum Produzieren), Podcampus.de Podcasts von/für Hochschulen ; |

|

Soziale Netzwerke |

Dienste, mit deren Hilfe Online-Communities gegründet werden können, in denen in vielfältiger Form kommuniziert und Dateien ausgetauscht werden können |

|

Social Bookmarking |

Plattformen, auf denen favorisierte Webseiten als Bookmarks online abgelegt, mit eigenen Schlagworten versehen (Tagging) und mit anderen ausgetauscht werden können |

|

Desktop im Netz |

Dienste, die herkömmliche Standardanwendungen auf dem PC wie Textverarbeitung oder Kalenderverwaltung im WWW frei anbieten und es ermöglichen, die jeweilige Anwendung und einzelne Dokumente mit anderen zu teilen |

Was haben all diese unterschiedlichen Werkzeuge gemeinsam, was macht sie zu Web 2.0 Werkzeugen? Typische Charakteristika sind:

- Freie Benutzung ohne Lizenzgebühren

- Hochspezialisierte Dienste mit schmalem Funktionsumfang, die dann mit anderen Werkzeugen kombiniert werden sollen („small pieces loosely joined“)

- Leichte Handhabbarkeit (keine Programmierkenntnisse nötig)

- Kontinuierliche Weiterentwicklung („perpetual beta“)

- Dynamisch, d.h. Veränderung über die Zeit ist inhärentes Merkmal

- Hierarchiefreies Rollenmodell auf der Grundlage von Vertrauen („radical trust“)

- Elemente können mit eigenen Etikettierungen („tags“) versehen werden – es entsteht eine „Verschlagwortung von unten“ – „folksonomy“ genannt)

- Leichtes System der automatischen Aktualisierung in Form von Abonnementdiensten, auch RSS -Feeds genannt (RSS steht für Really Simple Syndication - eine einfache Weiterverarbeitung)

Was hat das alles mit der Sozialen Arbeit zu tun?

Derzeit gibt es noch nicht viele soziale Einrichtungen, die sich der neuen Technik im WWW bedienen. Am deutlichsten zeigen sich die Einflüsse schon bei einigen Anbietern der Online-Beratung (s. Modul 4) sowie in Städte und Gemeindeportalen, bei dem Versuche mehr Bürgerbeteiligung durch digitale Medien zu erzeugen und in der Erwachsenenbildung/ Personalentwicklung, speziell im E-Learning. Fachleute vermuten aber, dass sie sehr schnell an Bedeutung gewinnen wird.

Durch die Web2.0 Werkzeuge entstehen z.B. für alle sozialen Einrichtungen neue Wege und Formen der Öffentlichkeitsarbeit und des Wissensmanagements, z.B. durch das leichte Anlegen eines Weblogs oder Wikis, das alle ohne Programmierkenntnisse auch bedienen können.

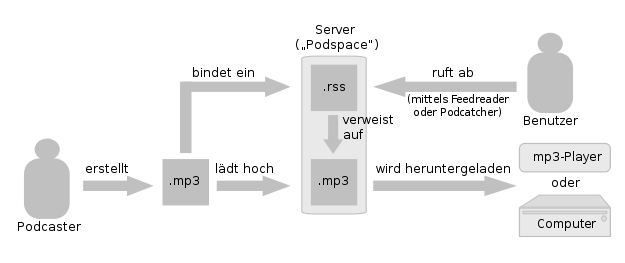

Da Podcasts am PC mit Soundkarte und Mikrophon leicht erstellt werden und auf speziellen Podcast-Serverseiten anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden können, findet Podcasting vermehrt Anwendung im Bereich der Medienpädagogik mit Kindern und Jugendlichen. Der Ablauf beim Podcasting gestaltet sich folgendermaßen:

Schematische Darstellung eines Audio- Podcast (Quelle: Wikipedia/Podcasts)

Schematische Darstellung eines Audio- Podcast (Quelle: Wikipedia/Podcasts)

In der Erwachsenenbildung bzw. der Personalentwicklung spricht man in Anlehnung an Web 2.0 hat bereits von „E-Learning 2.0“. Downes (2007) unterscheidet zwei verschiedene Generationen von E-Learning, die er als E-Learning 1.0 und 2.0 voneinander abgrenzt:

- Im E-Learning 1.0 ist die Grundeinheit ein Kurs, den ein E-Learning Anbieter in einem geschlossenen Learning Management System (LMS), einer Software zur Verwaltung von Kursen im Internet, bereit stellt.

- E-Learning 2.0 ist demgegenüber als Netzwerk zu charakterisieren, in dem Lernende Lernmaterialien als zahlreiche „Kleinstinhalte“ („Mikrocontents“) mit einer Vielzahl von spezialisierten Werkzeugen wie Weblogs oder Wikis selbst verwalten und diese untereinander vernetzen

Hinweis: Zum Thema E-Learning 1.0 und 2.0 gibt es einen hörenswerten Podcast von Michael Kerres, E-Learning Experte und Professor an der Universität Duisburg-Essen unter http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/node/2159 (Zugriff 01.08.08)

Hinweis: Zum Thema E-Learning 1.0 und 2.0 gibt es einen hörenswerten Podcast von Michael Kerres, E-Learning Experte und Professor an der Universität Duisburg-Essen unter http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/node/2159 (Zugriff 01.08.08)